ウワーーー。前回の更新から二カ月も経ってるよ!!

論文が出たので、紹介します。

A new species of the small water strider genus Microvelia (Hemiptera: Heteroptera: Veliidae) from the Ryukyus, Japan, with notes on the distribution of M. kyushuensis

Zootaxa誌から出版です。八重山諸島から知られていた「なんかデカいカスリケシ」をMicrovelia minsa (和名はミンサーケシカタビロアメンボを提唱)として記載しました。更に本種とこれまで混同されてきたM. kyushuensis(カスリケシカタビロアメンボ)の南西諸島における分布を整理しました。カスリケシの標本に基づいた南西諸島における分布は、沖縄島、西表島、与那国島になります。

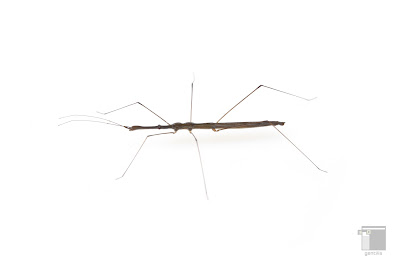

というわけで本種(ミンサーケシ)の写真を。

|

| オス |

|

| メス |

本種はこれまで混同されてきたカスリケシとは、

・より大型

・細長い体形

・オス右交尾鉤が顕著に捻じれる

ことなどから見分けることができます。

生息環境は流水域で、河川のポットホールや淀みに暮らしています。そこまで珍しい種というわけでもない印象です。タカラナガレカタビロアメンボやヒラシマナガレカタビロアメンボ、ヒゲナガカタビロアメンボと得られることが多いです。

さて、本種の種小名や和名のミンサーですが、これは腹部背面の模様が本種の分布域である八重山諸島に伝わるミンサー柄ににていることにちなんだものです。調査の帰り、石垣空港の土産屋で「ミンサー柄スタンプ」を発見した際に「これだああああああああああああ!!」ってなりました。

もうちょっと時間が取れたら、しっかりした解説記事を書きたいところです…。